Fosse Pisane

Educazione Ambientale

La valorizzazione di un Itinerario storico culturale delle Fosse Pisane, memoria attiva dei tanti lavori minerari ancora visibili ma sviluppati 700 anni fa ai tempi del Breve di Villa di Chiesa, dovrebbe essere già stata presa in considerazione come corollario di base per qualunque azione di valorizzazione culturale e turistica dei territori del Sulcis e dell’Iglesiente.

Si è parlato tanto del Breve di Villa di Chiesa e qui non è necessario ricordare l’importanza di questo primo codice che regolava le attività dei tanti responsabili dei cantieri di ricerca minerari attivi nel 1300, ai tempi di Dante e di Georgius Agricola, autore del manuale “De re metallica”, pietra miliare dei trattati minerari.

Si è però scritto poco sulle attività dell’epoca e sulle Fosse Pisane stesse, che ancora caratterizzano le balze delle colline con cui confina il Museo GeoPunto, interessate, fino a tempi recenti, dai lavori minerari in galleria.

Quelle testimonianze medioevali sono ancora presenti, celate da alte reti poste a “protezione” a ridosso delle imboccature degli scavi e che attualmente, impedendo il pascolo hanno permesso addensamenti molto fitti di vegetazione in quei pochi metri quadrati recintati, mascherano completamente alla vista l’imbocco degli antichi scavi.

Queste recinzione non hanno però impedito nel tempo di utilizzare queste depressioni come ricettacolo di quanto si voleva togliere dalla superficie, e non solo sassi, ma perfino carcasse di automobili!

Qualche bell’articolo compare saltuariamente sulla stampa per spingere alla valorizzazione di questi beni tanto importanti, ma obsoleti e, direi, volutamente dimenticati. Si esprime molto bene Roberto Curreli, con un suo articolo pubblicato sulla Gazzetta del Sulcis.

Che le attività estrattive antecedenti la rivoluzione industriale fossero praticate anche nel Sulcis, oltre che nell’Iglesiente, era noto ed intuibile per via della stessa mineralizzazione delle rocce per lo più di galena argentifera, ma anche perché è nota la storia dei possedimenti dei Della Gherardesca che si estendevano anche in questo territorio.

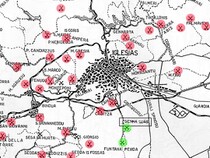

Attualmente le “fosse minerarie” preindustriali conosciute sono quelle dell’area prossima ad Iglesias (Marganai, Monte San Giorgio, Campo Pisano, Monte Is Fossas, San Giovanni, Sedda Moddizzis) e nel settore di Orbai (Narcao, Villamassargia).

|

Miniere di S. Giorgio e is Fossas |

|

Miniere dimenticate |

|

Sa macchina beccia |

Queste attività estrattive sono presenti anche nel Sulcis, come è emerso da uno studio effettuato dalla Dottoressa Marta Macrì, discusso in una tesi di laurea presso l’Università agli Studi di Cagliari, dal titolo “Archeologia della produzione metallurgica della Sardegna meridionale: Il Sulcis Iglesiente nei secoli XIII XIV”, approfondendo questo argomento ed espandendolo con le sue ricerche nel territorio di Carbonia e dintorni. In tale lavoro sono stati affrontati numerosi argomenti, come quello dell’Archeometallurgia, analizzando le materie prime, le installazioni, gli attrezzi, comparando i siti sardi con gli analoghi nella penisola, per presentare le risorse minerarie del territorio, il loro sfruttamento nel Medioevo e le tecniche di estrazione nelle “fosse”.

Nell’area in oggetto vicino al GeoPunto sono visitabili alcuni siti, quali, Sirri, Sa Fossa Teula, Barega, Guardia de Mesu, Is Fonnesus.

Le prime testimonianze di attività mineraria nel territorio sono attribuibili al periodo nuragico, proseguite successivamente in quello punico e romano. Nel Medioevo, particolarmente nel periodo pisano, l’attività estrattiva ha avuto un momento di splendore con la fondazione della città di Villa Ecclesiae del Sigerro (attuale Iglesias), voluta da Ugolino dei Donoratico della Gherardesca, e ben documentato nel “Breve di Villa di Chiesa” riguardante lo sfruttamento delle risorse minerarie ed il lasciapassare rilasciato a quanti vi volessero lavorare. Questa famiglia apportò all’attività mineraria isolana nuove tecnologie e manodopera specializzata, soprattutto minatori che arrivavano non solo dalla Toscana ma anche dalla Germania. Il minerale maggiormente ricercato era l’argento che in parte veniva utilizzato per coniare i “minuti pisani” e il restante veniva imbarcato verso la madre patria. In questo periodo la metallurgia sarda fu per importanza la seconda dopo la Boemia con il 5% di produzione di argento nel mondo allora conosciuto. L’area mineraria era suddivisa in zone chiamate “montagne” e i lavoratori, organizzati gerarchicamente, svolgevano le proprie attività scavando per “fosse” o per “bottini” in cui i lavori procedevano seguendo l’andamento dei filoni (vene) o lenti mineralizzate.

La direzione era affidata al “maestro di fossa”, di solito un anziano minatore o lo stesso proprietario. Nei siti investigati era molto importante la presenza dell’acqua per poter trattare il materiale triturato. Gli attrezzi utilizzati nello scavo ritrovati assieme a resti ceramici prendevano il nome di “guescerno”, erano perlopiù picconi di varie dimensioni, cunei, mazze e altri utensili a mano. Quando necessario si accendeva il fuoco in modo da disgregare la roccia e riscaldare la materia prima, successivamente raffreddata bruscamente con getti di acqua fredda: a causa della forte e repentina escursione termica la roccia si fratturava e con l’utilizzo di leve venivano estratti i blocchi col minerale. Inizialmente i punti di prelevamento avevano scarsa profondità, tanto e vero che il termine “fosse” indicava sia pozzetti verticali, obliqui e gallerie aventi un diametro compreso tra 1 e 1,2 m, sufficienti a permettere il passaggio dei lavoratori e del materiale estratto.

L’elevato numero di pozzi si giustificava con la necessità di evitare gallerie lunghe e tortuose, nonché per sfruttare anche i filoni molto frazionati. Il trasporto all’interno della miniera veniva affidata ai “bogaioli” e avveniva per mezzo di sacchi di pelle detti “bolge”. Per le discese si utilizzavano scale, per l’illuminazione lucerne.

L’attività proseguì con meno intensità nel periodo spagnolo. Nonostante i ricchi trasporti dal Sud America il Sulcis non fu messo in disparte, ciò è dimostrato dall’esistenza di una concessione rilasciata nel 1514 a favore di Carlo Martin del Delfinato per ricerche minerarie nel “Sulci e per l’Iglesiente”.

Poi l’attività si fermò e riprese alla fine del 1700. Nei siti studiati nel territorio comunale di Carbonia sono stai rinvenuti numerosi reperti che testimoniano le attività. Barega è il più evidente poiché oltre il ritrovamento di suppellettili del periodo Pisano, nel Breve di Villa di Chiesa si parla di sfruttamento minerario di questo territorio, lo stesso vale anche per Guardia de Mesu, per Monte Sa Fossa e Sa Teula che si trovano an ch’esse nella “regione di Barega”, inoltre sono stati trovati frammenti di maiolica arcaica con decorazioni di produzione toscana. Per quanto riguarda Sirri non è stato possibile avere una datazione certa agli “scavi antichi”, nonostante siano stati raccolti, nei pressi di una fossa mineraria, frammenti ceramici e chiodi che risalgono al periodo medioevale. Anche in località Is Fonnesus alcuni speleologi durante un’esplorazione hanno trovato all’interno di una fossa chiodi databili al Medioevo. Allo scopo di datare le fosse minerarie è stata fatta una comparazione con altri scavi minerari presenti nel territorio di Massa in Toscana e ne è emerso che alcuni utensili utilizzati per il lavoro e la forma dell’imboccatura delle miniere sono molto simili, il che fa presumere un’ipotetico legame tra maestranze toscane e sarde. “E’ fondamentale conoscere sia le caratteristiche del suolo che del sottosuolo, soprattutto nelle rocce calcaree in cui si formano le grotte che molto spesso sono sedi di giacimenti minerari, costituiti principalmente da solfuri metallici dai quali si estraeva l’argento (galena)”, afferma Giampaolo Merella, del Gruppo Speleologico “E.A. Martel” di Carbonia. “Grazie anche alla speleologia urbana che si occupa delle attività antropiche svolte nel sottosuolo, si riesce ad approfondire questi argomenti di alto interesse storico archeologico” prosegue Merella “e questo fa sì che la speleologia offra un importante contributo alle scienze geologico estrattive”. Questi siti, oltre ad avere un’importanza storica, possono fornire un adeguato contributo alla rivalutazione del territorio. “La valorizzazione di questo patrimonio minerario è fattibile rendendo fruibili i siti minerari, anche costituendo un parco archeologico minerario simile ad altre esperienze come quella di Rocca San Silvestro in Toscana, al fine di ottimizzare il territorio ideando dei percorsi escursionistici didattici oppure realizzando laboratori formativi per le scuole” conclude Marta Macrì autrice del lavoro. Valorizzare le testimonianze delle attività minerarie equivale non solo a salvaguardare questi siti ma anche riscoprire una parte della storia del Sulcis Iglesiente.

L’ApgS opera da oltre venti anni nella valorizzazione della memoria geomineraria, impegnata in seminari, escursioni, convegni e corsi annuali per Operatori naturalistici ambientali.

I territori su cui sono collocate le varie Fosse Pisane sono tutti vicini, a breve distanza dal Museo situato nell’Ex miniera di Genna Luas, sede dell’Associazione ApgS che ha più volte proposto al Parco degli interventi per la valorizzazione delle Fosse.

La sede del GeoPunto è rapidamente integrabile con un “itinerario delle Fosse Pisane”, percorribile con un anello di pochi chilometri, dove si possono presentare al pubblico le rocce più antiche presenti nel territorio italiano, sia al museo che in loco, secondo una stratigrafia valorizzata anche dalla presenza della lunga scala stratigrafica, così come è stato dettagliatamente indicato nei progetti presentati per valorizzare le Fosse, prevedendo ricognizioni, censimenti e descrizione delle decine di Fosse Pisane delle quali si è pressoché persa la memoria.